Quali spunti di riflessione per il Mezzogiorno dal voto in Germania?

La geografia del voto delle ultime elezioni tedesche mostra che, a oltre trent’anni dalla riunificazione, le differenze socioeconomiche e culturali tra ex-DDR e Lander occidentali continuano a influenzare le scelte elettorali: a Est ha vinto l’estrema destra, a Ovest conservano consensi i partiti tradizionali. Perché nel Mezzogiorno, nonostante i persistenti divari economici e sociali rispetto al Nord, non si è verificata la stessa radicalizzazione del voto?

La Germania dell’Est vira a destra

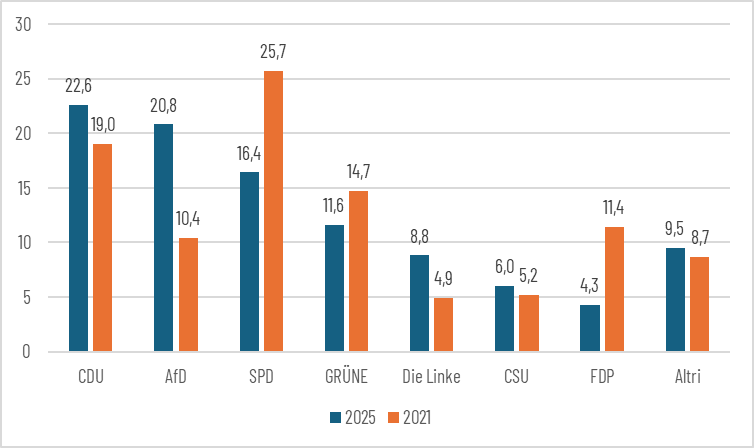

Le elezioni federali tedesche del febbraio 2025 hanno visto la vittoria del polo conservatore CDU/CSU, che ha ottenuto il 28,6% dei consensi. Alternative für Deutschland (AfD) si è affermato come secondo partito più votato con quasi il 21%. Die Linke ha sorpreso con un significativo 8,8%. Al contrario, il Partito Socialdemocratico (SPD) ha subito una pesante battuta d’arresto, ottenendo il peggior risultato della sua storia con il 16,4% dei voti (Fig. 1).

Fig. 1. Risultati elezioni politiche in Germania, 2021 e 2025

Fonte: https://www.bundeswahlleiterin.de/

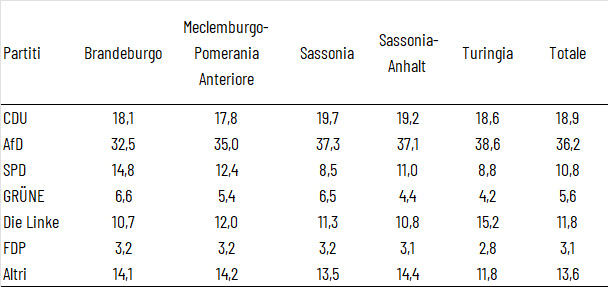

Il voto ha evidenziato una sensibile polarizzazione elettorale tra le regioni meno avanzate dell’ex Germania Est e quelle più ricche dell’Ovest. Nella parte occidentale, il partito più votato è stato la CDU/CSU, con una prevalenza netta soprattutto in Baviera (37,1%) e Baden-Württemberg (32,5%). Nell’Est, l’AfD si è imposta come prima forza politica, con il doppio dei consensi della CDU: 36,2% contro il 18,9% (Tab. 1). Rispetto alle elezioni del 2021 l’AfD nei Lander dell’Est ha raddoppiato la percentuale di voti, con incrementi compresi tra i 14 e i 18 punti percentuali.

Tab. 1. Risultati elezioni politiche in Germania nei Lander orientali, 2025

Fonte: https://www.bundeswahlleiterin.de/

Dall’unificazione, il sistema politico tedesco si è distinto per una notevole stabilità. I partiti tradizionali CDU/CSU e SPD hanno mantenuto un ruolo centrale nel governo del Paese. In questo contesto politico stabile e bipolare, lo spazio per il voto di protesta, rimasto relativamente limitato, si è concentrato prevalentemente a Est. Il persistere di un’identità politica e sociale distinta nell’ex DDR, che ha in parte “resistito” al tentativo di omogenizzazione portato avanti dal 1991, si è riflesso nelle urne in una ricerca costante di rappresentanza politica alternativa ai partiti maggioritari, inizialmente con Die Linke, oggi con AfD.

Il fatto nuovo, di vera e propria rottura, è la radicalizzazione del voto verso l’estrema destra. L’ascesa di AfD nei Lander orientali, trainata da un forte rigetto delle politiche migratorie, dell’integrazione e dell’Unione Europea, è ancor più significativa se si considera che il raddoppio dei consensi del partito rispetto al 2021 sembra sia avvenuto soprattutto a discapito della SPD, che ha perso a Est circa 15 punti percentuali.

I divari economici regionali in Germania e Italia

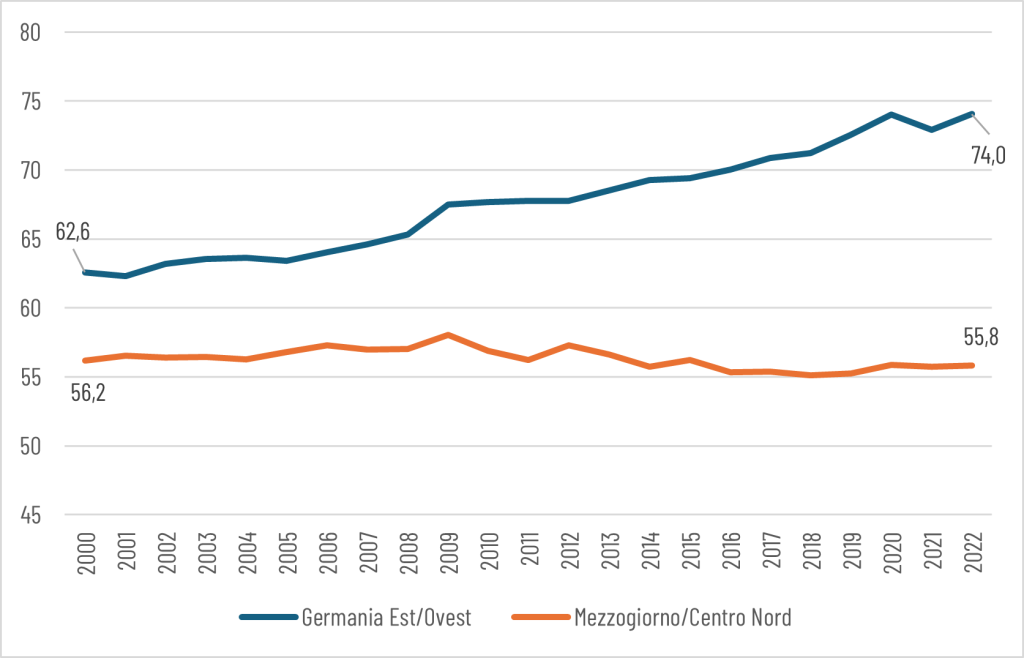

L’Italia è segnata da divari territoriali economici e sociali più persistenti rispetto alla Germania, che ha conosciuto un intenso processo di convergenza socio-economica Est/Ovest dopo l’unificazione. Il Pil per abitante nel Mezzogiorno è circa il 56% di quello del Centro-Nord. Un divario notevole, rimasto stabile – con variazioni di qualche punto percentuale – da quasi un quarantennio (Fig. 2). Al contrario, in Germania la convergenza dell’Est verso l’Ovest è stata costante: da un divario simile a quello che divideva il Mezzogiorno dal Centro-Nord Italia del 1991, fino all’attuale dato del 75% di Pil per abitante rispetto all’Ovest. Un risultato molto favorevole se confrontato al caso italiano, che comunque pare aver trovato un freno nell’indebolimento complessivo dell’economia tedesca.

Fig. 2 Pil pro capite, Germania Est e Mezzogiorno (Germania Ovest e Centro-Nord = 100)

Fonte: elaborazioni Svimez su dati Istat e Destatis

Il processo di convergenza economica tra le due Germanie è osservabile anche dalla sensibile riduzione del differenziale Est/Ovest nel tasso di disoccupazione, dai quasi 10 punti del 2000 (17,3% vs 7,2%) a meno di 2 punti nel 2024 (7,5% vs 5,7%). Decisamente meno intensa è la riduzione del differenziale Mezzogiorno/Centro-Nord: dai 13 punti del 2020 (18,9% vs 5,9%) ai circa 8 del 2024 (12,2% vs 4,4%).

Fig. 3 Differenziale tasso di disoccupazione, Germania Est e Mezzogiorno (diff. in p.p. rispetto a Germania Ovest e Centro-Nord)

Fonte: elaborazioni Svimez su dati Istat e Destatis

Il fattore “cittadinanza”

Ancora più interessante è guardare alle diversità Germania-Italia in tema di disuguaglianze regionali nei diritti di cittadinanza. L’equità territoriale nei servizi pubblici dipende, in larga parte, dall’efficacia dei meccanismi di perequazione attivati dalla politica nazionale. In Germania, il sistema di perequazione che regola le relazioni fiscali tra diversi livelli di governo, di fatto, livella le disparità nelle entrate pro capite dei Lander. Per esempio, prima della perequazione, il gettito fiscale pro capite della Baviera, il Land finanziariamente più ricco, è circa il 170% del gettito di quello della Turingia, quello finanziariamente più povero. Il meccanismo di perequazione colma considerevolmente questa differenza, restringendo il divario nelle entrate pro capite del 70%[1]. Ciò consente alle regioni meno sviluppate, che altrimenti avrebbero gettito limitato, di assicurare servizi fondamentali come sanità e istruzione.

Ben diverso è il caso dell’Italia, dove il federalismo fiscale regionale non ha mai trovato attuazione. La sanità, il settore in cui le regioni hanno maggiore competenza, rivela come nel nostro paese l’autonomia regionale sia cresciuta di pari passo con l’aumento delle disuguaglianze territoriali nei servizi di assistenza, prevenzione e cura[2]. In Italia, diversi indicatori di accesso ai diritti fondamentali (come nel caso dei test sulle competenze degli studenti per il diritto all’istruzione) o di outcome dei servizi (come per la speranza di vita in buona salute nel caso del diritto alla salute) sono fortemente correlati con il reddito medio regionale. Un segnale evidente dell’inefficacia dei meccanismi di perequazione regionale. La stessa correlazione è quasi del tutto assente in Germania[3].

Perché il voto non si è radicalizzato al Sud?

Se nell’ex DDR il dissenso si è espresso spostandosi progressivamente verso l’estrema destra, un analogo fenomeno di radicalizzazione del voto non si è osservato nel Mezzogiorno italiano, anche a fronte di divari territoriali economici e sociali tra Sud e Nord che non mostrano segnali di convergenza.

Il fattore immigrazione

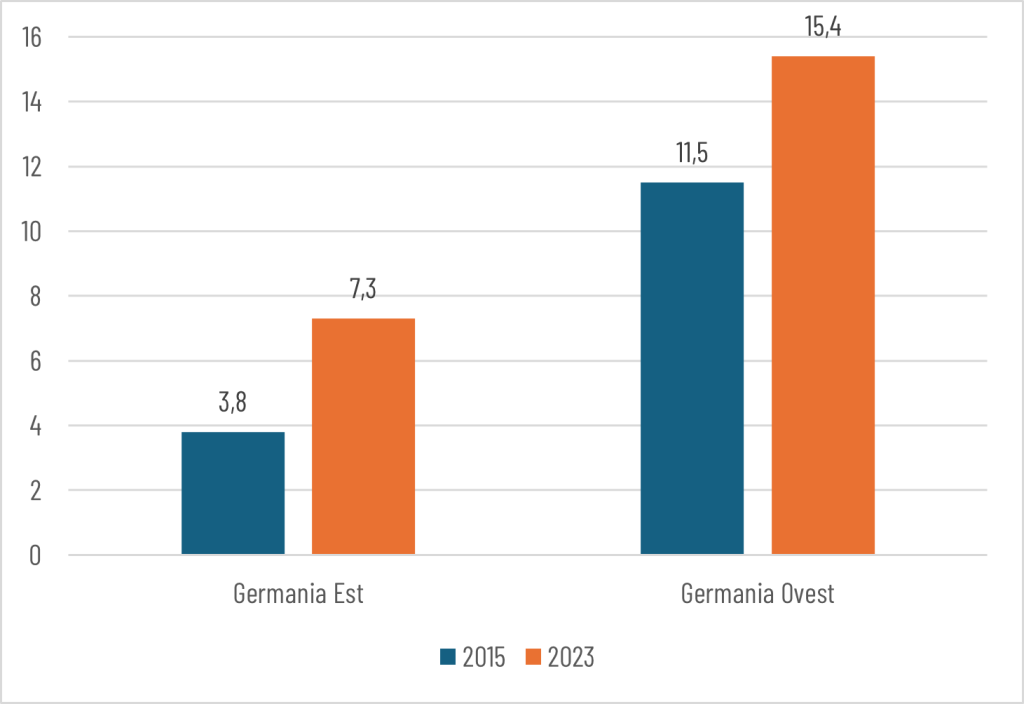

Un fattore chiave che distingue il Mezzogiorno dai Lander orientali tedeschi è l’impatto dell’immigrazione sulle dinamiche elettorali. Già alle elezioni del 2017, nei Lander orientali l’Afd aveva ricevuto il doppio dei voti rispetto a quelli occidentali, cavalcando il malcontento relativo alle politiche migratorie federali. Su tale fenomeno potrebbe avere influito la crescita registrata negli ultimi anni della presenza di immigrati nelle regioni dell’Est. I Lander orientali, pur presentando ancora oggi una quota di popolazione immigrata sensibilmente più bassa dell’Ovest (7,3% contro il 15,4%), hanno registrato una crescita molto sostenuta: la quota di immigrati è raddoppiata tra il 2015 e il 2022 nell’Est, a fronte di un incremento di circa il 30% nel resto della Germania.

Fig. 4 Popolazione straniera, Germania Est e Germania Ovest (in % della popolazione)

Fonte: elaborazioni Svimez su dati Destatis

In Italia, invece, il tema migratorio è meno radicato e sostanzialmente stabile al Sud, dove risiede solamente il 16% degli immigrati (5% della popolazione), e più sentito al Nord, dove si concentra l’84% degli arrivi (11% della popolazione).

Il fattore politico

A differenza della Germania, l’Italia ha attraversato un periodo di forte volatilità elettorale dalla crisi di Tangentopoli, che ha segnato la fine della «Repubblica dei partiti». Un segno di quanto sia stato radicale quel passaggio è che alle elezioni del 1994 non c’era alcuna delle sigle partitiche presenti a quelle del 1987.

Da allora è iniziata la lunga fase dell’anti politica che ha assunto protagonisti differenti, conservando però nel tempo la cifra di alternativa ai partiti tradizionali. Dal crollo della Prima Repubblica sono nati nuovi partiti e movimenti politici, che hanno accresciuto l’instabilità del sistema politico. A metà anni novanta, l’alleanza tra Forza Italia e Lega Nord ha saldato le istanze di rottura con la politica tradizionale riponendo fiducia nelle forze della “società civile e produttiva”, con quelle indipendentiste delle regioni settentrionali; dieci anni dopo, le idee rottamatrici del Pd di Renzi hanno intercettato la domanda di cambiamento generazionale all’interno delle forze di centro-sinistra; nel 2018, il cambiamento ha preso forma nell’offerta di anti politica del Movimento 5 Stelle, che prometteva di “aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno”; infine, l’ascesa di Fratelli d’Italia si è alimentata alla domanda di nuovo rispetto all’establishment del governo Draghi.

Questo quadro di offerta politica mutevole ma sempre di “cambiamento” ha arginato l’emergere di estremismi politici paragonabili a quelli dell’Est tedesco. Il Sud ha infatti premiato di volta in volta le forze che si sono presentate come portatrici di un cambiamento rispetto allo status quo, come ricorda, ad esempio, il caso eclatante del “cappotto” dei 61 seggi su 61 vinti da Forza Italia. Emblematica è la mappa del voto delle elezioni politiche del 2018 quasi sovrapponibile a quella del livello di sviluppo delle due aree del Paese. I consensi per la Lega Nord sono esplosi al Nord, quelli per il Movimento 5 Stelle nelle regioni meridionali.

Germania Est e Sud Italia: i due volti del malcontento

La lettura del voto in Germania in comparazione con il caso italiano mette in luce due dinamiche politiche molto diverse.

In Germania, il processo di convergenza Est/Ovest post-unificazione, di recente frenato dalla crisi tedesca, non ha posto argine al malcontento nell’ex DDR, che ha conservato una identità politica e sociale espressa spesso sotto forma di “voice”: un voto di protesta per partiti radicali o anti-establishment, prima la sinistra radicale e più recentemente l’AfD. Diverso il caso del Sud Italia, che pur caratterizzato da divari economici e sociali persistenti rispetto al Nord, ha espresso il proprio malcontento attraverso un voto più volatile e meno ideologicamente radicalizzato, premiando le forze di volta in volta percepite come anti-establishment e portatrici di rottura.

Nei Lander orientali della Germania ha certamente inciso il “fattore immigrazione”, meno percepito al Sud Italia dove, anzi, la vera emergenza è diventata l’emigrazione giovanile. La risposta al malcontento di molti giovani del Sud, soprattutto i più competenti, si è manifestata in una forma di dissenso silenzioso, attraverso l’“exit”, ossia la scelta, troppo spesso la necessità, di emigrare verso il Nord o l’estero. Una scelta determinata dalla ricerca di migliori opportunità professionali e di vita e dalla sfiducia nelle possibilità di cambiamento a livello locale.

[1] Daniele V., Petraglia C. (2024), L’Italia differenziata. Autonomia regionale e divari territoriali, Rubbettino.

[2] Svimez, Un paese due cure, Informazioni Svimez, n. 1, febbraio 2024

[3] Per una rassegna di questa e altre comparazioni internazionali, Viesti G. (2021), Centri e Periferie, Laterza.